福岡県新宮町教育委員会職員

高校の奨学金制度にまつわる問題、不登校にまつわる問題など、簡単には解決できないことが山積みだと感じました。今の自分の立場からできることは何かを考え実践したいと思いました。

公益法人認知症の人と家族の会 沖縄支部会員

昨年、県内の若年認知症の実態調査が行われました。その結果、若年認知症を発症した父親または母親をもつ子どもたちがヤングケアラーとして介護を担っている現実が見えてきました。働き盛りの親(世代)の発症は、住宅ローンの返済、子どもの教育、介護、医療等様々な問題がありますので、子ども支援ガイドブックは活用できると思います。今後はワンストップで生活すべてを相談できる窓口があればよいと考えています。

佐賀県教員

就学支援金制度や奨学給付金制度について実践例を含め学習し、確認できたことやはじめて知ったことがあり、大変勉強になりました。私たちがまず制度を理解し、どの学校でも発信できるような環境をつくらなければならないと思いました。

ワークショップは「おきなわ子ども支援ガイドブックの活かし方」でした。分かりやすくまとめてあると思いました。目次があるとすぐに見つけられると思いました。ガイドブックに行く前に(事例の)Aさんが本音を言える仲間、友だちの変化に気づく力等の環境、雰囲気をつくることが私たち教師、大人のまずすることだと思いました。

宮崎県教員

午前中の現場からの報告が、皆具体的で、大きな刺激を受け、今後の参考になります。午後のワークショップもいろいろと考えさせられガイドブックの活用が身近なものに思えました。

沖縄国際大学 学生

年代や所属が様々な方とワークショップで意見や考えを聞くことができ、貴重な体験をすることができ嬉しく思いました。

制度の不公平さと、それを補う関係者の暖かさを知ることができました。難しい問題を思考停止せず考え続けていきたいです。

「就学支援金」等制度について初めて知ることができました。様々県の取り組みや様子の意見交換でネットワーク作りにもつながったのではないかと思う。「子ども支援ガイドブック」のわかりやすさや、ワークショップを通して様々な人たちと考えを出し合い、話し合うことができ、自分と違う考えや意見が合って面白かった。今回参加して支援の方法や専門機関、地域との連携の大切さを改めて実感しました。

実践報告の時間が少ないかなーと感じました。就学支援金と奨学給付金の仕組みも難しかったし、その制度があったことも知りませんでした。事務の人の話を聞く機会はめったに無いので新鮮でした。上江田さんが話していた定時制の子はすごいなーと感じました。

うるま市パーソナルサポートセンター職員

もっと知らなければいけない内容、議論でした。次回各市町村の相談員や支援機関との連携や協働をテーマにしたり事前ヒアリングを行ったりしてはいかがでしょうか。

もとぶふれあい交流館職員

今回はじめて参加させていただきありがとうございました。日頃あまり接点のない方たちばかりで、あ・・・場違いなところへきてしまったかと思いましたが、新しい気づきが沢山沢山できて、参加できて良かったです。本当にありがとうございました。これからも勉強していきたいと思いました。

参加者

九州からも沢山来られていてみんなが熱心に取り組まれており大変すばらしかった。また沖縄子ども支援ガイドブックはまたレベルアップしており重厚な内容で充実しており作った方の意気込みが感じられ感激しました。作った方の苦労が実践で使用され多くの子どもたちが支援につながると思います。

参加者

実際に活動なさっている方々のお話を聞く機会をいただいて大変感謝しています。もっと、もっとマスコミにこの沖縄の現状をアピールしてもらうべきと思います。給付金の制度設計に欠陥があることも分かりました。

参加者

事務職員の話ですごく分かりにくい制度についてかなり理解できた。ありがとうございます。工業の先生の授業を子どもたちに受けさせたい。(その前に私が受けたい)ありがとうございました。

参加者のみなさん、アンケートにご協力いただき、ありがとうございます。

九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会実行委員会は第17回公益信託「宇流麻福祉基金」と「おきぎんふるさと振興基金」の助成を受けて「おきなわ子ども支援ガイドブック」を作成しました。現在は、南部版、浦添版の編集に取り組んでいます。

2014年12月3日水曜日

2014年11月30日日曜日

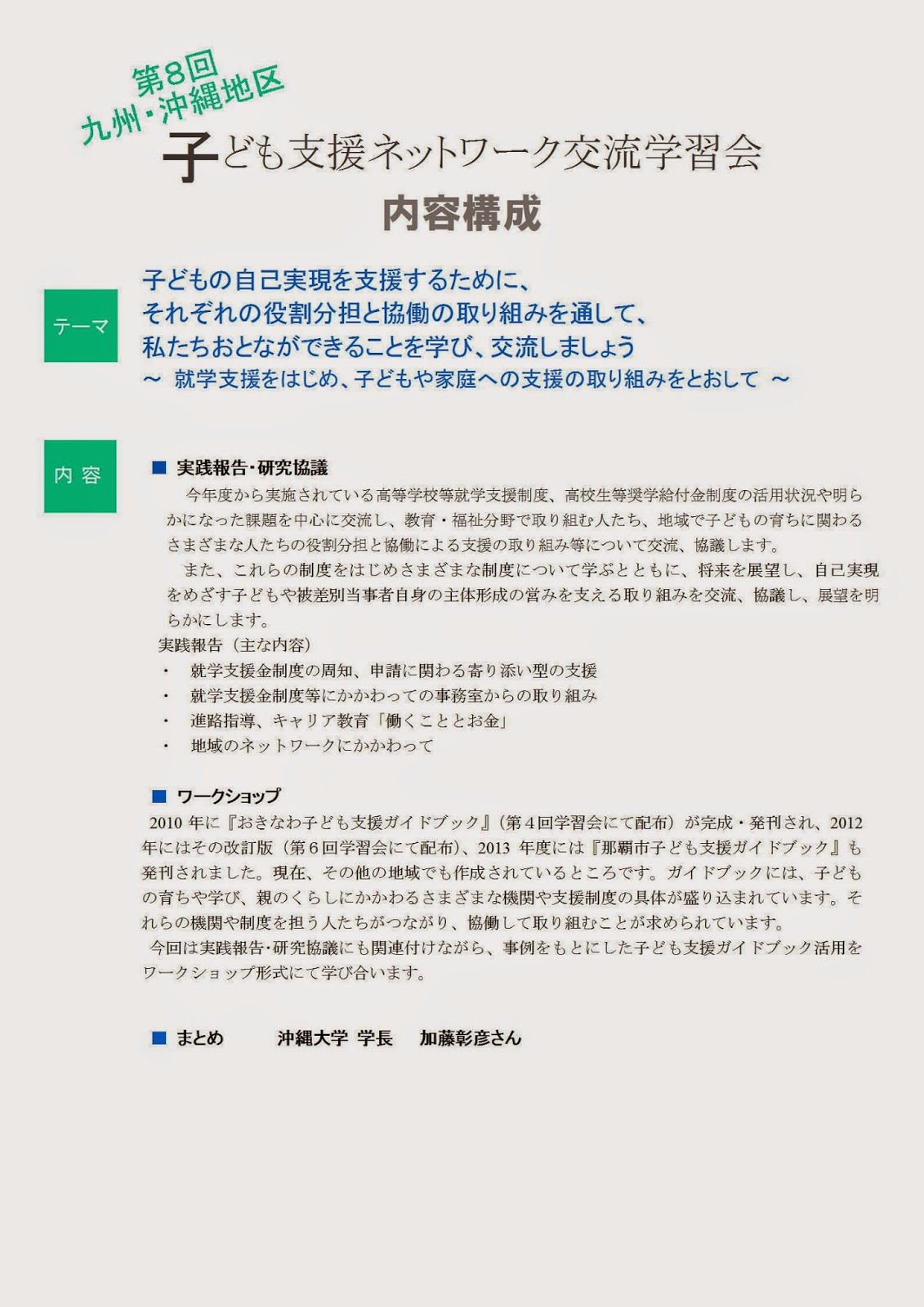

第8回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会 基調提起

基調提起

1 はじめに

私たちの地域が将来に亘って持続可能な社会となるためには、次世代の担い手となる子どもたちの育成が最優先の課題です。沖縄は2013年の出生率が1.94と全国平均の1.43を上回り、出生数が死亡数を上回る地域として、日本の中でも稀有の存在です。しかし、日々誕生してくる子どもたちが、健やかに成長し、くらしやすい社会を創造する主体者となるためには、教育の機会が保障され、どのような境遇であっても自己実現を目指すことができるよう、社会全体で子どもたちを育んでいかなければなりません。

しかし、近年、日本においては、きびしい経済状況におかれている人たちの層が、さらに大きくなっています。子どもや家庭(親たち)が抱え込まされている課題は、重層化・複合化しており、個の取り組みでは解決が困難な状況です。課題解決のためには、さまざまな立場の人たちがネットワークでつながり、連携・協働してチームワークで総合的にアプローチしていくことが必要です

2 沖縄県の教育、社会をめぐる状況

(1)「全国学力・学習状況調査」と「少年の補導及び保護の概況」から

小学6年生と中学3年生を対象に行われた2014年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で、これまで全国最下位が続いていた沖縄は、小学校(公立のみ)の成績が大幅に向上し、算数Aは全国6位となりました。沖縄県の試算では、全4科目(国語A・B、算数A・B)の総合では24位。中学校は前年に続いて各科目とも最下位でしたが、国語B以外の3科目で全国平均との差を縮めています。

文部科学省のHPでは、沖縄県の学校での取り組みとして、教員の研修活動の強化、自分で調べたことや考えたことを分かりやすく文章に書かせる指導を行うなど指導方法の改善、国語・算数における「補充的な学習」「発展的な学習」の指導の強化を挙げています。

教師の指導力の向上と授業改善に向けた取り組みの結果の表れととらえると共に、このことが子どもたちの生きる力にどう現れていくのかしっかりと実態をみていき、子どもたちの育ちと学びを検証して行く必要があります。

一方、警察庁による「平成25年中における少年の補導及び保護の概況」によると2013年における刑法犯少年に占める中学生の割合で沖縄県は59.0%で3年連続増加しており、全国1位の割合です。2010年の沖縄県警の統計によると刑法犯少年のうち非行歴のある少年の割合が41.6%、複数の犯行を行った少年の割合が56.3%と共に全国1位で、少年非行の低年齢化とともに高い再犯率と共犯率が問題となっています。これらの結果をしっかりとらえ、生きる力としての学力という視点を持って取り組んでいかなければなりません。

沖縄県の少年院を仮退院した46人の少年たちを対象にした、2013年の実態調査の報告によると保護者からの「ネグレクト」「放任」の扱いを受けた少年が65.2%(30人)、「暴力・暴言」を受けた少年が34.8%(16人)とほぼ全員が保護者からなんらかの虐待を受けていたことが分かりました。また60.9%(28人)の少年たちが生活保護レベルの貧困家庭で暮らしていたことが分かりました。

家庭の経済状況と子どもの学力や進学の状況との間に相関関係があることが全国学力・学習状況調査結果の分析によって明らかになっています。沖縄県の調査では、生活保護世帯の中学生の高校進学率は84%で、県平均の95.8%と10ポイント以上の開きがあり、世帯の状況が子どもの進学に重く影を落としている一端が明らかになっています。子どもや家庭(親たち)が抱え込まされている重層的・複合的な課題を明らかにし、課題解決に向けて協働・連携による多面的な取り組みが必要です。

(2)子ども、家庭・親たち、社会が抱える課題

私たちは、子どもや親たちの現状や課題をさまざま立場の方たちと共有するために、子どもや親たちの現状を示す調査データを整理し、第7回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会において報告しました。あえて厳しい現状を示す数値に絞った具体的なデータにより、沖縄の子どもたちの課題の背景にある、親や大人たち、そして社会が抱える課題が明らかになってきました。九州各県においても具体的なデータにより、子どもたちの課題の背景にある親やおとなたち、そして社会が抱える課題を明らかにしているところです。

①子どもたちが抱える課題

子どもたちの1日の生活からは、基本的生活習慣、親と過ごす時間、親子のコミュニケーションの現状が浮かび上がってきます。さらにライフステージからは、不登校や中退、ニート数の多さから、沖縄の状況の深刻さが分かります。

【1日の生活からみた子どもたちの課題】

・1歳から6歳までの子どもの朝食の欠食率 沖縄16.4%、全国7.2%(平成23年度沖縄県民健康・栄養調査)

・家の人(兄弟を除く)と普段夕食を一緒に食べている小学生:沖縄66.4%、全国70.9%、中学生:沖縄50.2% 全国59.6%(平成25年度全国学力・学習状況調査)

・家の人(兄弟を除く)と学校での出来事について話している小学生:沖縄45.5%、全国53.2%、中学生:沖縄35.1%、全国41.9%(平成26年度全国学力・学習状況調査)

【ライフステージからみた子どもたちの課題】

・中学生の不登校人口千人あたり 沖縄30.4人、全国26.9人

・高校生の不登校生徒数人口千人あたり 沖縄30.3人、全国16.7人

・高校生の中途退学率 沖縄2.1%、全国1.7%

(以上、平成25年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査)

・15歳から34歳に占めるニートの割合:沖縄2.6%、全国2.1%、(2010年総務省の労働力調査)

②親たち・社会が抱える課題

親たちの雇用や経済状況に関するデータからは、家庭の経済的困窮の状況と、その要因の一つになっている非正規雇用の占める割合の高さという沖縄の厳しい現実が見えてきます。

【家族・親たちが抱える課題】

・県別貧困率(2007年) 沖縄29.3%、全国14.4%

・県別ワーキングプア率(2007年) 沖縄20.5%、全国6.7%「近年における都道府県別貧困率の推移について-ワーキングプアを中心に」戸室健作〈山形大学〉より

・家の人(兄弟を除く)は授業参観や運動会などの学校行事によく来ると答えた小学:沖縄72.4%、全国81.2%、中学生:沖縄36.4%、全国49.9%(平成26年度全国学力・学習状況調査)

【沖縄県の社会が抱える課題】

・非正規雇用率 沖縄44.5%、全国38.2%(2012年就業構造基本調査)

・核家族率 沖縄60.5%、全国56.4%(平成22年国勢調査)

・自治会への加入率 20.9%(平成25年那覇市)

また、表1の「平成25年度沖縄県労働条件等実態調査」からは、育児や介護と仕事の両立を困難している雇用環境が明らかになっています。

平成25年度沖縄県労働条件等実態調査

①年休制度がない(労基法39条、89条違反の恐れ)約2割(158事業所)

②育児休業制度を就業規則等で定めず(労基法89条違反の恐れ)約3割(239事業所)

③介護休業制度を就業規則等で定めず(労基法89条違反の恐れ)約4割(340事業所)

④パートに育児介護休業制度を適用せず(育児介護休業法6条、12条違反の恐れ)約5割(252事業所)

⑤セクハラ対策に取り組んでいない(男女雇用機会均等法11条違反の恐れ)約6割(457事業所)

※県内788事業所(④のみ511事業所)を対象に調査

(3)高等学校等就学支援金に関する課題

今年度から始まった高等学校等就学支援金制度は、学校現場に大きな問題を引き起こしています。この制度が、沖縄の親や子どもたちが抱えていた課題を表面化させ、世帯の状況によっては、さらに重い負担として親や子どもたちを苦しめています。

かつての高等学校無償化制度は、高等学校に通うすべての生徒が対象であるために特別な申請手続きがは不要でした。それに対し、新しい制度は親の所得水準によって、授業料に相当する就学支援金の受給の可否が分かれるために、保護者の市町村民税所得割額を証明する書類と申請書を提出しなければなりません。

実質的に、ひとり親世帯となっているのにも関わらず、離婚の手続きをしていないというケースがありました。この場合、父親と母親両方の所得の証明が必要ですが、片方がその提出を拒否して申請が滞っていて、世帯が経済的に困窮しているにも関わらず、申請書類の不備で支援金が受けられない世帯になってしまう可能性があります。また、学校では授業料を納める生徒と納めない生徒が存在することにより、親の所得格差に生徒が直面するという新たな状況が生まれています。学校では事務職員が自治体の納税担当窓口や他校の事務職員と情報交換しながら、様々なケースに丁寧に対応して課題解決に努めています。今年度、申請に課題があるケースの件数には学校間で偏りがあることが明らかになりました。7月からは高校生等奨学給付金制度もはじまっています。来年度は申請の対象が1,2年生ということで2倍になります。支援金が受けられないケースが増加するのを防ぐために、準備を進めることや教員(担任等)がこれらの状況をふまえ、子どものくらしをつかむための動きが急務の課題です。

3 課題解決のために

(1)子ども支援と家庭支援をセットにして考える

福岡県同教の学力保障にかかわる調査研究で作成された「今日的な差別によって育ちと学び、暮らしが阻害されている現実」(図1)には、表面化している子どもたちの課題には、家庭や親、そしてその暮らしの基盤となる社会の課題が重層的・複合的に影響していることが示されています。

子ども支援と家庭支援はセットである、という視点で現状を把握し、課題解決の手立てを考える必要があります。しかし、課題が複雑であるために、担任や学校といったマンパワーやひとつの機関で対処するには限界がある場合や、既存の制度では対応できない現実に直面することがあります。そのため関わる人が孤立することなく、さまざまな立場の人たちと連携して相互補完的にアプローチすることが求められます。

図1

(2)子ども支援ガイドブックの作成と活用

2007年8月に、第1回目の九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会が沖縄大学で開催されました。私たちは翌2008年に行われた第2回の交流学習会で問題提起された高校授業料減免制度について学習し、沖縄県の課題とその改善案をまとめ、沖縄県高教組を通じて県教育庁に要望を行いました。その結果、申請手続きに関する説明会を前倒しすること等の改善策が県の同意を得て、各学校に周知されました。2009年からは、子ども支援ガイドブックの作成に取り組み、2010年に最初のガイドブックを完成させ、第4回の交流学習会で参加者に配布しました。その後、改良を行い2012年に沖縄県版を発行し、2013年には、那覇市教育委員会やこどもみらい課、子育て応援課、こども政策課の協力を得て、那覇市版を発行しました。その年の12月7日に行われた第7回の交流学習会では、沖縄の子どもたちや親たちが抱え込まされている課題を数々のデータをもとに示した「沖縄の子ども、家庭・親たち、社会が抱える課題」図を作成し、基調提起として報告しました。

子どもや家庭の実態を踏まえ、当事者の意思を尊重しながら、さまざまな機関や人がつながりながら協働して支援を続けるためには、必要な支援にたどり着くことができる情報源が必要です。また支援する側も自己の専門分野以外の情報を得ることは、支援のためのネットワークづくりを促進することにつながります。おきなわ子ども支援ガイドブックは、ネットワークづくりに資することを目的に作成されました。

今回の学習会が、さまざまな立場の方たちが実践を交流し、子ども支援のつながりと更なる広がりのきっかけになれば幸いです。

2014年11月25日火曜日

5歳児問題に対する取り組み

沖縄の幼稚園は、沖縄が戦後、アメリカの施政下にあったために、他県とは違った普及を遂げます。

沖縄では、ほとんどの公立小学校の敷地内に公立の幼稚園があります。多くの幼稚園は5歳児を受け入れることに特化し、その設置場所から小学校の準備段階の教育施設、準義務教育という位置づけが県民の一般的な認識です。その影響で保育園における5歳児保育の整備が立ち遅れました。

保育に欠ける5歳児は保育園、そうでない5歳児は幼稚園という棲み分けができていません。共働き世帯の5歳児の放課後を、親に代わって見守ってきたのが学童保育です。沖縄で特例として行われてきた、学童保育の幼稚園児の利用はこのような背景から生まれたものです。第二次世界大戦で戦場になり、その後、基地の島として長らくアメリカの施政下におかれた歴史が、子育てにも影響しているということです。

しかし、来年度から始まる子ども子育て支援新制度は、幼稚園児の学童保育利用を認めていません。5歳児問題といわれるこの現状に対し、行政の取り組みも少しずつ明らかになってきました。

待機児童を抱える保育園に、5歳児保育の整備を行うことが困難なことから、5歳児問題の対策として、多くの自治体が幼稚園における預かり保育の拡充を検討しています。

そのなかで夏休み期間や土曜日における預かり保育の実施が、5歳児を育てる保護者の切なる願いではないでしょうか。

沖縄では、ほとんどの公立小学校の敷地内に公立の幼稚園があります。多くの幼稚園は5歳児を受け入れることに特化し、その設置場所から小学校の準備段階の教育施設、準義務教育という位置づけが県民の一般的な認識です。その影響で保育園における5歳児保育の整備が立ち遅れました。

保育に欠ける5歳児は保育園、そうでない5歳児は幼稚園という棲み分けができていません。共働き世帯の5歳児の放課後を、親に代わって見守ってきたのが学童保育です。沖縄で特例として行われてきた、学童保育の幼稚園児の利用はこのような背景から生まれたものです。第二次世界大戦で戦場になり、その後、基地の島として長らくアメリカの施政下におかれた歴史が、子育てにも影響しているということです。

しかし、来年度から始まる子ども子育て支援新制度は、幼稚園児の学童保育利用を認めていません。5歳児問題といわれるこの現状に対し、行政の取り組みも少しずつ明らかになってきました。

待機児童を抱える保育園に、5歳児保育の整備を行うことが困難なことから、5歳児問題の対策として、多くの自治体が幼稚園における預かり保育の拡充を検討しています。

そのなかで夏休み期間や土曜日における預かり保育の実施が、5歳児を育てる保護者の切なる願いではないでしょうか。

2014年11月1日土曜日

那覇市の教育や子育て支援に関する施策

10月31日発行の「なは市議会だより」に9月議会で行われた各会派の代表質問が掲載されていました。教育や子育てに関する質疑の一部を紹介します。

1 那覇市の小中学校における全国学力・学習状況調査の結果:

那覇市内の小学校36校の平均正答率は全教科とも県平均、全国平均を上回っていた。中学校の平均正答率においても全教科とも県平均を上回っているが全国平均との差は2.9から5.4ポイントの幅で下回っていた。新風会 屋良栄作氏の質問に対する回答

2 放課後児童クラブの整備:

那覇市では国・県の補助金や那覇市こどもみらい基金を活用し天久、古蔵、泊、真嘉比小の各小学校敷地内に児童クラブ舎を建築したほか、現在、那覇、与儀、大名小の各学校敷地内で児童クラブ舎の建築事業を進めている。 新風会 金城眞徳氏の質問に対する回答

3 生活保護世帯の中学生に対する支援:

被保護世帯児童生徒への支援として、平成22年度より児童自立支援事業を実施し、現在児童自立支援員6人を配置して中学生約三百人に対し支援を行っている。また平成25年度は中学生313人のうち87人が学習支援事業を利用しており、支援の結果高校進学率は事業を開始した22年度の80%から87.7%へと年々伸びており、特に男子児童では65%から86%と21ポイントも伸びており大きな成果を挙げている。 公明党 桑江豊氏の質問に対する回答

2013年10月15日の琉球新報は、那覇市では下校時に誰も家にいない児童が全児童の31.2%を占め、潜在的児童クラブ待機児童が668人にのぼる、という那覇市の調査結果を報じています。この調査結果を踏まえ、改善策として上記の施設整備を進めているようです。

県内の放課後児童クラブの多くが民立民営で、保育料が県外に比べて高額(月額平均10,285円)になる傾向があります。2012年全国学童保育連絡協議会が行った調査によると、全国では公設公営の放課後児童クラブが全体の4割を占めています。また児童クラブの設置場所については学校内であると回答した事業所が5割を占めています。那覇市の取り組みは、公設の児童クラブの占める割合を増やし、子どもたちの活動の場の保障と保護者の負担の軽減を図るという両面で意義のある取り組みだと思います。

しかし、放課後児童クラブのあり方について新たな課題が生まれています。

沖縄の児童クラブの大きな特徴は、幼稚園児の利用が多いことです。県外では、保育にかける児童、つまり両親が共働きなどで家庭にいない児童は保育園、そうでない児童は幼稚園という棲み分けがなされています。沖縄は米軍統治下でほとんどの小学校の敷地内に幼稚園が整備され、小学校入学前の準備段階として幼稚園が認知されてきました。そのため、保育にかける児童も幼稚園に通い、退園後の児童の見守りは児童クラブが担ってきました。これは保育園の5歳児保育の整備にも反映し、5歳児保育を行う保育園が圧倒的に少ないという沖縄特有の状況を生んでいます。

しかし、来年からスタートする子ども子育て支援制度では幼稚園児の児童クラブの利用は認められなくなります。新たな局面を迎えた沖縄の5歳児問題に対し、必要な児童に対し幼稚園での預かり保育が利用できるように整備を進める必要があると思います。

1 那覇市の小中学校における全国学力・学習状況調査の結果:

那覇市内の小学校36校の平均正答率は全教科とも県平均、全国平均を上回っていた。中学校の平均正答率においても全教科とも県平均を上回っているが全国平均との差は2.9から5.4ポイントの幅で下回っていた。新風会 屋良栄作氏の質問に対する回答

2 放課後児童クラブの整備:

那覇市では国・県の補助金や那覇市こどもみらい基金を活用し天久、古蔵、泊、真嘉比小の各小学校敷地内に児童クラブ舎を建築したほか、現在、那覇、与儀、大名小の各学校敷地内で児童クラブ舎の建築事業を進めている。 新風会 金城眞徳氏の質問に対する回答

3 生活保護世帯の中学生に対する支援:

被保護世帯児童生徒への支援として、平成22年度より児童自立支援事業を実施し、現在児童自立支援員6人を配置して中学生約三百人に対し支援を行っている。また平成25年度は中学生313人のうち87人が学習支援事業を利用しており、支援の結果高校進学率は事業を開始した22年度の80%から87.7%へと年々伸びており、特に男子児童では65%から86%と21ポイントも伸びており大きな成果を挙げている。 公明党 桑江豊氏の質問に対する回答

2013年10月15日の琉球新報は、那覇市では下校時に誰も家にいない児童が全児童の31.2%を占め、潜在的児童クラブ待機児童が668人にのぼる、という那覇市の調査結果を報じています。この調査結果を踏まえ、改善策として上記の施設整備を進めているようです。

県内の放課後児童クラブの多くが民立民営で、保育料が県外に比べて高額(月額平均10,285円)になる傾向があります。2012年全国学童保育連絡協議会が行った調査によると、全国では公設公営の放課後児童クラブが全体の4割を占めています。また児童クラブの設置場所については学校内であると回答した事業所が5割を占めています。那覇市の取り組みは、公設の児童クラブの占める割合を増やし、子どもたちの活動の場の保障と保護者の負担の軽減を図るという両面で意義のある取り組みだと思います。

しかし、放課後児童クラブのあり方について新たな課題が生まれています。

沖縄の児童クラブの大きな特徴は、幼稚園児の利用が多いことです。県外では、保育にかける児童、つまり両親が共働きなどで家庭にいない児童は保育園、そうでない児童は幼稚園という棲み分けがなされています。沖縄は米軍統治下でほとんどの小学校の敷地内に幼稚園が整備され、小学校入学前の準備段階として幼稚園が認知されてきました。そのため、保育にかける児童も幼稚園に通い、退園後の児童の見守りは児童クラブが担ってきました。これは保育園の5歳児保育の整備にも反映し、5歳児保育を行う保育園が圧倒的に少ないという沖縄特有の状況を生んでいます。

しかし、来年からスタートする子ども子育て支援制度では幼稚園児の児童クラブの利用は認められなくなります。新たな局面を迎えた沖縄の5歳児問題に対し、必要な児童に対し幼稚園での預かり保育が利用できるように整備を進める必要があると思います。

2014年10月5日日曜日

高等学校等就学支援金制度の課題

1 関係者の懸念が解決しないままスタートした制度

全国知事会など関係者が懸念するなかスタートした「高等学校等就学支援金」制度。今年4月に入学した高校生とその保護者は、4月と7月にある申請を行ってはじめて高校授業料の無償化の恩恵を得ることができます。

その申請とは、学校から配布される申請書と確約書に加えて、市町村民税の所得割額を示す課税証明書を提出することです。一見容易な手続きに思われるこの申請も世帯の状況によっては非常に困難な場合があります。

2 沖縄の高校生の生活を取り巻く課題が顕在化し、さらに生徒本人や家庭を追い詰めている事例

沖縄の高校生の中には、保護者が離婚しひとり親家庭で育っているケースが少なくありませんが、その中には別居はしているもののさまざまな事情により、離婚届けを出していない例があります。また、保護者が離婚し、そのどちらも他県に転居して、子どもの世話を祖父母がしている場合などがあります。

離婚届を出していない世帯の場合、申請のためには子どもの親権者である父親と母親、両方の課税証明書が必要となります。しかし子どもと同居していない父親が課税証明書の送付を拒みつづけているため、書類不備となり授業料を負担しなければならない事例が出てきました。

母親の収入が不安定であったり、余裕がない場合、高校授業料の支払いが困難になり、結果的に高校生が退学させられる可能性があります。

3 養育を行っていないのにもかかわらず金銭を要求する事例

次に、生活保護や市町村民税非課税の世帯には、「奨学のための給付金」という給付型の奨学金が支給されます。「高等学校等就学支援金」が、生徒本人にかわり学校が受け取るのと違い、この給付金は、保護者の口座に現金が振り込まれます。世帯の経済状況や子どもの人数により、3万円から12万円の範囲で支給されます。

祖父母が高校生の養育を担っている事例では、他県に転居している保護者が、その受け取りを祖父母の口座とすることに同意すれば給付金は高校生の修学や生活を支えている祖父母の負担を減らすことになるでしょう。しかし、保護者のなかには、給付金の振込みを自らの口座に要求する事例が出ています。高校生の修学の支援と進路保障という制度の趣旨にそぐわない状況が生まれています。

4 次年度以降も続く制度に対して、高校生とその家族の現状に合わせた運用を

次年度に向けては、中学校3年生の段階で、保護者向けに資料を配布し周知を図ることが必要だと思います。その際に、今年度明らかになった課題として、名称について保護者が戸惑うことがないように、似通った制度や紛らわしい名称については、比較し学校側と保護者の側が一致できるように整理がなされた資料が必要です。このブログにも載せた九州の資料は、参考になると思います。

多様化した家庭のあり方のなかには時として、制度の枠組みからこぼれ落ちる事情を含んでいる場合があります。個々の生徒や家庭に直接向き合い、さまざまな事例に関わっている学校現場と制度の実施に携わる方が互いに制約の中でできることを共に考え、実行していくことが必要です。今年の経験知を活かし、例えば他県に転居し子どもに連絡をとらない親権者については、4月の申請時に連絡が取れないと記載するなど、その後の申請が適切に行われる可能性のある選択肢を考えていく必要があります。

5 九州の取り組みを参考に

11月29日に行われる第8回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会では、沖縄県と九州の現状報告と取り組みが紹介されます。互いの実践を交流し、参加者が現在、関わっている事例や家庭に対応する手立てのヒントが見つかる研修になると思います。

6 九州の学校現場で起こっていることをリップルが紹介しています。

この文字列をクリックすると139号のPDFファイルを開くことができます。

この文字列をクリックすると140号のPDFファイルを開くことができます。

7 紛らわしい名称の制度をわかりやすく整理したリップルを紹介します。

この文字列をクリックするとPDF版を開くことができます。

全国知事会など関係者が懸念するなかスタートした「高等学校等就学支援金」制度。今年4月に入学した高校生とその保護者は、4月と7月にある申請を行ってはじめて高校授業料の無償化の恩恵を得ることができます。

その申請とは、学校から配布される申請書と確約書に加えて、市町村民税の所得割額を示す課税証明書を提出することです。一見容易な手続きに思われるこの申請も世帯の状況によっては非常に困難な場合があります。

2 沖縄の高校生の生活を取り巻く課題が顕在化し、さらに生徒本人や家庭を追い詰めている事例

沖縄の高校生の中には、保護者が離婚しひとり親家庭で育っているケースが少なくありませんが、その中には別居はしているもののさまざまな事情により、離婚届けを出していない例があります。また、保護者が離婚し、そのどちらも他県に転居して、子どもの世話を祖父母がしている場合などがあります。

離婚届を出していない世帯の場合、申請のためには子どもの親権者である父親と母親、両方の課税証明書が必要となります。しかし子どもと同居していない父親が課税証明書の送付を拒みつづけているため、書類不備となり授業料を負担しなければならない事例が出てきました。

母親の収入が不安定であったり、余裕がない場合、高校授業料の支払いが困難になり、結果的に高校生が退学させられる可能性があります。

3 養育を行っていないのにもかかわらず金銭を要求する事例

次に、生活保護や市町村民税非課税の世帯には、「奨学のための給付金」という給付型の奨学金が支給されます。「高等学校等就学支援金」が、生徒本人にかわり学校が受け取るのと違い、この給付金は、保護者の口座に現金が振り込まれます。世帯の経済状況や子どもの人数により、3万円から12万円の範囲で支給されます。

祖父母が高校生の養育を担っている事例では、他県に転居している保護者が、その受け取りを祖父母の口座とすることに同意すれば給付金は高校生の修学や生活を支えている祖父母の負担を減らすことになるでしょう。しかし、保護者のなかには、給付金の振込みを自らの口座に要求する事例が出ています。高校生の修学の支援と進路保障という制度の趣旨にそぐわない状況が生まれています。

4 次年度以降も続く制度に対して、高校生とその家族の現状に合わせた運用を

次年度に向けては、中学校3年生の段階で、保護者向けに資料を配布し周知を図ることが必要だと思います。その際に、今年度明らかになった課題として、名称について保護者が戸惑うことがないように、似通った制度や紛らわしい名称については、比較し学校側と保護者の側が一致できるように整理がなされた資料が必要です。このブログにも載せた九州の資料は、参考になると思います。

多様化した家庭のあり方のなかには時として、制度の枠組みからこぼれ落ちる事情を含んでいる場合があります。個々の生徒や家庭に直接向き合い、さまざまな事例に関わっている学校現場と制度の実施に携わる方が互いに制約の中でできることを共に考え、実行していくことが必要です。今年の経験知を活かし、例えば他県に転居し子どもに連絡をとらない親権者については、4月の申請時に連絡が取れないと記載するなど、その後の申請が適切に行われる可能性のある選択肢を考えていく必要があります。

5 九州の取り組みを参考に

11月29日に行われる第8回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会では、沖縄県と九州の現状報告と取り組みが紹介されます。互いの実践を交流し、参加者が現在、関わっている事例や家庭に対応する手立てのヒントが見つかる研修になると思います。

6 九州の学校現場で起こっていることをリップルが紹介しています。

この文字列をクリックすると139号のPDFファイルを開くことができます。

この文字列をクリックすると140号のPDFファイルを開くことができます。

7 紛らわしい名称の制度をわかりやすく整理したリップルを紹介します。

この文字列をクリックするとPDF版を開くことができます。

2014年9月27日土曜日

第8回九州沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会のチラシが届きました。

第8回九州沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会のチラシが完成しました。

2014年11月29日土曜日 沖縄大学同窓会館にて行われます。参加費1000円です。

みなさんのご参加をお待ちしています。

PDFをファイルをご希望の方はこの文字をクリックしてください。

2014年11月29日土曜日 沖縄大学同窓会館にて行われます。参加費1000円です。

みなさんのご参加をお待ちしています。

PDFをファイルをご希望の方はこの文字をクリックしてください。

2014年9月21日日曜日

沖縄子ども支援ガイドブック南部版試作の公開

足掛け1年かかった南部版の編集もほぼ終わり、内容の点検をする前の試作版が完成しました。誤字、脱字、問い合わせ先のチェック、目次のページチェックなどがこれからの作業になります。

9月21日に公開した後、何度か書き直して現在ダウンロードできるファイルは9月27日に修正した最新版です。

グーグルドライブに保存したファイルを共有する形にしています。ファイルを開けない、ダウンロードできないといった不具合があればコメントに書いてください。また、ガイドブックの中でどのページが役に立ちそうか、新たに掲載してほしい内容等がありましたらコメントください。

9月21日に公開した後、何度か書き直して現在ダウンロードできるファイルは9月27日に修正した最新版です。

グーグルドライブに保存したファイルを共有する形にしています。ファイルを開けない、ダウンロードできないといった不具合があればコメントに書いてください。また、ガイドブックの中でどのページが役に立ちそうか、新たに掲載してほしい内容等がありましたらコメントください。

2014年9月4日木曜日

2014年8月26日火曜日

仕事のルールを知ろう

これも今回新たに加えたページです。

高校の進路指導の教師によると、バイト代を時給に換算すると沖縄県の最低賃金を下回っているのを知らず、そのバイト先にそのまま就職したいと考えている高校生がいるそうです。

最低賃金や、給料が最低賃金を下回ってはいけない、という基礎知識をもたない状態が浮かび上がってきます。学校では、本人に賃金を働いている時間で割って見せたり、最低賃金について話して、よく考えるように指導しているそうです。

今回、NHKの「オトナへのトビラ」や今野晴貴著「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」を参考に作成しました。

高校の進路指導の教師によると、バイト代を時給に換算すると沖縄県の最低賃金を下回っているのを知らず、そのバイト先にそのまま就職したいと考えている高校生がいるそうです。

最低賃金や、給料が最低賃金を下回ってはいけない、という基礎知識をもたない状態が浮かび上がってきます。学校では、本人に賃金を働いている時間で割って見せたり、最低賃金について話して、よく考えるように指導しているそうです。

今回、NHKの「オトナへのトビラ」や今野晴貴著「ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪」を参考に作成しました。

2014年8月24日日曜日

保育所に入れたいとき

ガイドブック更新の準備中です。今回新たにページに加える、保育所の入所の手続きを説明するページを紹介します。

さて、子ども・子育て支援制度が来年からスタートし、それにあわせて、保育所の入所の手続きが変わります。新たに加わったのは下の図にある「保育の必要性の認定の申請」です。現在入所している子どもについても、この「認定」を受けなければならないようです。

今回の制度の問題点は、親の就労時間によって、子どもが受けられる保育時間が8時間と11時間に分けられることです。8時間の子どもが、ほかの子どもと同じように11時間の保育を受けたい場合は、「延長保育」の扱いになり延長した時間の費用負担が生じます。

「教育」については、親の就労時間に合わせて子どもが教育を受ける時間が変わることは、まずありません。なのに「保育」では、それが許されるというのは違和感があります。

高校進学にかかる費用と負担が難しい家庭の生徒に対する奨学金や福祉の制度

ガイドブック更新のために原稿を作成中です。

「高校進学にかかる費用と・・・」は従来の記事に、高等学校等就学支援金の申請に関するスケジュールを書き加えました。

しかし、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」のコピーを提出することについて取扱いが変わるかもしれないそうです。

つまり、親権者の市町村民税所得割額を証明する書類は、課税証明書に一本化される見通しです。その理由は、市町村の中に、「市町村民税・県民税特別徴収額決定通知書」「納税通知書」に発行した市町村名が記載されていないものがあり、証明する書類として効力がないと県が判断しそうなのです。

福岡県のある市町村には「納税通知書」等に、わざわざ「この書類は、高等学校等就学支援金の申請に必要です。大切にとっておいてください。」という趣旨の文章を添えているところもあるのに、残念です。

2014年7月19日土曜日

「奨学のための給付金」を受けると生活保護費が減らされる?

以下は福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が発行する機関誌「RIPPLE」の記事をもとにした文章です。

今年から、全ての保護者(親権者)が市町村民税所得割額を課税されていない世帯、生活保護を受けている世帯の高校生に対し、支給されることになった「奨学のための給付金」。もちろん「高等学校等就学支援金」のように申請をしなければなりませんが・・・・。

例えば生活保護の世帯で公立高校に通っている高校生の場合、年額32,300円が支給されます。

ところが、福岡県で「奨学のための給付金」が所得にあたるとして、ケースワーカー等から、申請すると生活保護費が減額される、という説明を受けたり、減額されるから「奨学のための給付金」の申請をしない方がよいと説明を受けた保護者がいたそうです。

相談を受けて、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が厚生労働省に問い合わせた結果、「奨学のための給付金」は生活保護費における収入にはあたらない。ということが確認できたそうです。

厚生労働省社会・援護局保護課保護係長からの平成26年7月11日付事務連絡『奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)』に係る収入認定の取扱いについて」という文書には「奨学のための給付金が高等学校等での就学に当てられる場合に、・・・生活保護費における収入認定から除外すること」と書かれています。

「奨学のための給付金」は生活保護において収入認定されることはありませんので、安心して申請して下さい。

今年から、全ての保護者(親権者)が市町村民税所得割額を課税されていない世帯、生活保護を受けている世帯の高校生に対し、支給されることになった「奨学のための給付金」。もちろん「高等学校等就学支援金」のように申請をしなければなりませんが・・・・。

例えば生活保護の世帯で公立高校に通っている高校生の場合、年額32,300円が支給されます。

ところが、福岡県で「奨学のための給付金」が所得にあたるとして、ケースワーカー等から、申請すると生活保護費が減額される、という説明を受けたり、減額されるから「奨学のための給付金」の申請をしない方がよいと説明を受けた保護者がいたそうです。

相談を受けて、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が厚生労働省に問い合わせた結果、「奨学のための給付金」は生活保護費における収入にはあたらない。ということが確認できたそうです。

厚生労働省社会・援護局保護課保護係長からの平成26年7月11日付事務連絡『奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)』に係る収入認定の取扱いについて」という文書には「奨学のための給付金が高等学校等での就学に当てられる場合に、・・・生活保護費における収入認定から除外すること」と書かれています。

「奨学のための給付金」は生活保護において収入認定されることはありませんので、安心して申請して下さい。

2014年6月22日日曜日

九州沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会の戦略会議

第8回目となる今年の九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会等についての話し合いが、6月22日日曜日教育福祉会館で行われました。

1 交流学習会について

第8回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会の日程は下記のとおりです。

日時:2014年11月29日土曜日

会場:沖縄大学 同窓生会館

さて、学習会に深く関わってきた子ども研究会が、発展的解消に向けて歩み出しました。

前日6月21日に沖縄大学で開かれた子ども研究会の総会では、今後、運営委員を中心に、これからの組織のあり方を検討していくという方針が決まりました。

しかし今年度いっぱいは、子ども研究会として、学習会および実行委員会に関わることになりました。

戦略会議では、子ども研究会の動向を確認して、今後の交流学習会のあり方について意見交換を行いました。

2 ガイドブック南部版について

進行中のおきなわ子ども支援ガイドブック南部版(以下、南部版と表記)の進捗状況と今後の取り組みについても話し合いました。

現在、南部版は、糸満市、南城市、八重瀬町については、母子福祉担当課や教育委員会の協力を得て、資料提供や掲載内容の助言を頂いているところがあります。

しかし、残り南風原町、与那原町、豊見城市についてはまだ具体的な協力が得られていないのが現状です。

戦略会議では、引き続き残りの市町村に協力をお願いしながら、編集作業を進めていくことになりました。

また、今後各市町村単位で担当窓口や母子福祉等に携わっている関係者が集まり、ガイドブックの内容や印刷部数、配布の方法について話し合う場を設定することを模索することが確認されました。

3 高等学校等就学支援金給付制度について

7月の申請に向けて県立高校が準備をすすめる中、さまざまな課題が浮き彫りになってきています。

DVを受けている親、それにより別居している世帯の窮状。ひとり親世帯が多いこととその支援が十分でないこと。労働条件や税務申告にルーズな企業が少なくないこと、など沖縄の社会が抱える歪みが、子どもや家族を苦しめ、さらに追い打ちをかけるように就学支援金給付制度の課題が重くのしかかっているという現状がこれから少しずつ明らかになってくることでしょう。

1 交流学習会について

第8回九州・沖縄地区子ども支援ネットワーク交流学習会の日程は下記のとおりです。

日時:2014年11月29日土曜日

会場:沖縄大学 同窓生会館

さて、学習会に深く関わってきた子ども研究会が、発展的解消に向けて歩み出しました。

前日6月21日に沖縄大学で開かれた子ども研究会の総会では、今後、運営委員を中心に、これからの組織のあり方を検討していくという方針が決まりました。

しかし今年度いっぱいは、子ども研究会として、学習会および実行委員会に関わることになりました。

戦略会議では、子ども研究会の動向を確認して、今後の交流学習会のあり方について意見交換を行いました。

2 ガイドブック南部版について

進行中のおきなわ子ども支援ガイドブック南部版(以下、南部版と表記)の進捗状況と今後の取り組みについても話し合いました。

現在、南部版は、糸満市、南城市、八重瀬町については、母子福祉担当課や教育委員会の協力を得て、資料提供や掲載内容の助言を頂いているところがあります。

しかし、残り南風原町、与那原町、豊見城市についてはまだ具体的な協力が得られていないのが現状です。

戦略会議では、引き続き残りの市町村に協力をお願いしながら、編集作業を進めていくことになりました。

また、今後各市町村単位で担当窓口や母子福祉等に携わっている関係者が集まり、ガイドブックの内容や印刷部数、配布の方法について話し合う場を設定することを模索することが確認されました。

3 高等学校等就学支援金給付制度について

7月の申請に向けて県立高校が準備をすすめる中、さまざまな課題が浮き彫りになってきています。

DVを受けている親、それにより別居している世帯の窮状。ひとり親世帯が多いこととその支援が十分でないこと。労働条件や税務申告にルーズな企業が少なくないこと、など沖縄の社会が抱える歪みが、子どもや家族を苦しめ、さらに追い打ちをかけるように就学支援金給付制度の課題が重くのしかかっているという現状がこれから少しずつ明らかになってくることでしょう。

|

| 糸満市 1980年 |

働く人の権利を伝えること

ある高校の進路指導担当の教師に会いに、地元の企業の社長さんが来校。

なんでも、その高校の生徒を採用したいとのこと。

その進路指導の教師が社長さんにハローワーク通して下さいとお願いすると、ハローワーク出しても認めてもらえないから直接来たんだそうです。ようするに違法な雇用条件の会社ってことです。

話したって無駄だと思ったその教師は、丁重に対応した後、受け取った募集の紙をゴミ箱送りに。

NHKの「オトナのトビラ」では高校生を対象に労働者の権利について紹介しています。

2014年6月8日日曜日

収入格差が露呈する恐れ

かつて高等学校で授業料が、原則全ての保護者から徴収されていた頃、授業料の自動引き落としのシステムがありましたが、現在は存在していません。

そのため、新しい制度の下で授業料をお納めなければならない世帯は、徴収袋を使って学校に現金を納めなくてはなりません。一見あたりまえのことのように思えますが、事態は単純ではありません。高校生が、学校のなかでお互いの保護者の所得の格差に直面するという事態が起こりうることが懸念されるからです。

沖縄タイムスの記事も、そこに視点をおいてこの制度のもつ課題を提起しています。

県内の高校では、徴収袋をさらにもう一枚の袋にいれて配布するなど、精一杯の配慮をしています。また県は自動引き落とし等、授業料支払いのシステムの準備をしているそうです。システムが整うまでの間、払う生徒と払わない生徒に分かれる現実と、高校生がその背景を突きつけられるという場面は、なくならないでしょう。

2014年5月29日木曜日

「新・沖縄の子ども、親たち・家庭、社会が抱え込まされている課題」をアップしました。

5月29日の沖縄タイムスに、労働基準法などの働く人たち権利を守る法令を守らないで働かせている事業所の実態についての記事がありました。

県内788事業所(4のみ511事業所)を対象にした調査には、県内の厳しい雇用環境が浮かび上がってきます。

昨年12月に作成した、「沖縄の子どもたち、親たち・家庭、社会が抱え込まされている課題」に、上記の状況等を書き込んだ新しいバージョンを作成しました。

画像の下の文字をクリックするとダウンロードできます。

県内788事業所(4のみ511事業所)を対象にした調査には、県内の厳しい雇用環境が浮かび上がってきます。

- 年休制度がない 約2割(158事業所)

- 育児休業制度を就業規則等で定めていない 約3割(239事業所)

- 介護休業制度を就業規則等で定めていない 約4割(340事業所)

- パートに育児介護休業制度を適用させない 約5割(252事業所)

- セクハラ対策に取り組んでない 約6割(457事業所)

子育てやお年寄りの介護といった、働きながら家族を養い生活を営んでいくための最低限の条件が整えられていない状況が明らかになっています。

経営している方たちには、事業を維持し雇用を保障するといった経営者としての責任があるでしょう。しかし、上記のような働かせ方をしている限り、子育てや教育といったことが等閑になり、結果的に沖縄を持続可能な社会として成り立たせていく前提が失われた状態が続くことになります。

そのことは、長期的な視点に立てば、経営を脅かす要因となる可能性があります。

経営している方たちには、事業を維持し雇用を保障するといった経営者としての責任があるでしょう。しかし、上記のような働かせ方をしている限り、子育てや教育といったことが等閑になり、結果的に沖縄を持続可能な社会として成り立たせていく前提が失われた状態が続くことになります。

そのことは、長期的な視点に立てば、経営を脅かす要因となる可能性があります。

昨年12月に作成した、「沖縄の子どもたち、親たち・家庭、社会が抱え込まされている課題」に、上記の状況等を書き込んだ新しいバージョンを作成しました。

画像の下の文字をクリックするとダウンロードできます。

2014年5月17日土曜日

高等学校等就学支援金の7月手続きQ&A(保護者向け)

「まだまだ続く、高等学校等就学支援金制度の手続き」で一部紹介した福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会作成の資料「RIPPLE」が届きました。

画像にPDFのリンクをかけていますので、ご利用下さい。

内容は、以下のとおりです。

1 就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。

いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。

2 えっ? またするのですか?今度は何を出すのですか?

「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の二つを学校に出してください。

①届出書(これは学校から配布される予定です)

②保護者の所得割額を示す書類

3 所得割額の書類は、4月に出していますよね。

「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。

「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。

4 昨年度の所得割額の書類って?

今年の5、6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」です。

5 それをどうしたらいいのですか?

それを学校に出してください。

ですから、「税額決定通知書・納税通知書」は失くさないようにしてください。

6 収入のないところは、なにもしなくてもいいんでしょう?

いいえ、必ず、収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をしてください。そして、「無収入」であるという証明書を、出してもらい、それを学校に出してください。

(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずねください。)

7 4月に申し込んで、認められなかった人は、もうダメなんでしょう?

所得割額の確認をしてください。家庭の状況により、所得が一昨年度より減っていれば、認められる可能性もあります。

8 その時は、どうしたらいいんですか?

次の二つを学校に出してください。

①申請書(これは学校から配布される予定です)

②保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)

9 すると、4月に認められた人も、出ない可能性があるのですか?

はい、家庭の状況により、所得が一昨年度より増えていれば、認められない可能性もあります。ですから、必ず所得割額の確認をしてください。

10 4月の手続きを忘れたり、申し込みをしていなかった人は、7月の手続きで間に合いますか?

はい、次の二つを学校に出してください。

①申請書(これは学校から配布される予定です)

②保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)

ただし、認められても、支援金の支払いは7月分からになります。

11 7月の手続きをして、認められれば、あとは何もしなくていいのですか?

とりあえず、来年の6月までの支援金は出ますが、それ以降の支援金については、また、来年7月に手続きが必要です。

12 就学支援金を申し込んで、認められなかったけれど、その後、失業などで、急に経済的に厳しくなった時は、どうすればいいのですか?

就学支援金の代わりに、「授業料免除(払わなくていい)」という制度があります。申し込みの受け付けはいつでもできます、詳しいことは、学校にお尋ねください。ただし、認められて「免除」が始まるのは、申し込んだ月の次の月からです。

<「給付金」について>

13 「給付金」というのもあるのですか?

はい、今のところ「非課税世帯」(保護者の所得割額が0円)を対象に、授業料以外の教育費の負担を減らすために出される予定です。

14 それは、いくらぐらいでるのですか?どうすればいいのですか?

手続き、金額等については、まだ、明らかにされていません。明らかになり次第、お知らせします。

15 「給付金」は返さなければいけないのですか?

いいえ、「給付金」も「就学支援金」も、返す必要はありません。

16 「給付金」と「就学支援金」は両方、受けることはできるのですか?

はい、「非課税所帯」であれば、受けることができます。

<いろいろな利用できる制度があります>

17 中学校の時、「就学援助」を受けられなかったので「就学支援金」はだめですよね?

いいえ、大丈夫です。「就学援助」は小学校・中学校まで、「就学支援金」は高校に入ってからの制度です。基準も違いますから、申し込みをしてください。

18 「就学支援金」と「奨学金」はどう違うのですか?

まったく別の制度ですので、両方とも利用できます。

「就学支援金」は、返す必要がありません。

「福岡県奨学金」※は、貸与ですから、返さなければなりません。

また、他の奨学金は、「貸与(返さなければならない)」型と「給付(返さなくてもいい)」型があります。詳しくは学校にお尋ねください。

19 「福岡県奨学金」※と「日本学生支援機構奨学金」はどう違うのですか?

福岡県奨学金は、高校生が対象です。

学生支援機構の奨学金は、大学や短大、専門学校等に進学する生徒が対象です。

※沖縄の場合は、「高校育英貸与奨学金」が相当します。詳しくは、沖縄県国際交流・人材育成財団(TEL:098-942-9213)まで

20 「就学支援金」の申し込みをしていれば、「給付金」や「奨学金」の申し込みはしなくていいのですか?

いいえ、全く別です。ですから、それぞれ申し込みをしなければなりません。

出す書類等については、これからはっきりしますので、わかり次第連絡します。

◎6、7月にしなければいけないことをまとめてみると

①「就学支援金」の申し込み

届出書(または申請書)と保護者の所得割額を示す書類(「税額決定通知書・納税通知書等)を学校へ提出(7月上旬締め切り)

②「給付金」の申し込み

詳しいことは、まだわかっていません。

③「県奨学金」の書類の提出

予約募集借用証書配布(5月中旬) 提出(6月上旬締め切り)

在学募集借用証書配布(6月中旬) 提出(7月上旬締め切り)

*大学、短大、専門学校進学を希望する3年生のお子さんがいる場合

日本学生支援機構奨学金の書類の提出

関係書類入力(5月〜) 提出(7月上旬締め切り)

|

| 来間島 1980年 |

2014年5月14日水曜日

まだまだ続く、高等学校等就学支援金制度の手続き

現在、高校1年生の生徒が、高等学校等就学支援金制度によって、高等学校の授業料を無償にするには、あと一回手続きが必要です。しかし、4月の手続きから間もないため、家庭によっては、済んだものと誤解して、手続きをしないケースが出てこないか懸念されます。

また、高校生自身が、学校から渡された書類を、親に渡し忘れたり・・・。

高等学校等就学支援金の申請手続きは未だ峠を越えていない状態です。関係者のもうひとがんばりが必要です。

下記の文章は、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が作成した資料です。保護者の戸惑いを解決する手助けになるのではないかと思い、掲載しました。

「高等学校等就学支援金制度の7月手続きについて」

1 就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。

いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。

2 えっ? またするのですか。今度は何を出すんですか。

「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の2つを学校に出して下さい。

①届出書(これは、学校から配布される予定です。)

②保護者の所得割額を示す書類。

3 所得割額の書類は、4月に出していますよね。

「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。

「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。

4 昨年度の所得割額の書類って?

今年の5,6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」のことです。

5 それをどうしたらいいのですか?

それを学校に出して下さい。

ですから「税額決定通知書・納税通知書」はなくさないようにしてください。

6 収入のないところは、何もしないでいいでしょう?

いいえ、必ず収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をして下さい。そして「無収入」であるという証明書を出してもらい、それを高校に出して下さい。

(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずね下さい。)

また、高校生自身が、学校から渡された書類を、親に渡し忘れたり・・・。

高等学校等就学支援金の申請手続きは未だ峠を越えていない状態です。関係者のもうひとがんばりが必要です。

下記の文章は、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会が作成した資料です。保護者の戸惑いを解決する手助けになるのではないかと思い、掲載しました。

「高等学校等就学支援金制度の7月手続きについて」

1 就学支援金の申し込みは、4月の手続きで済んだのですね。

いいえ、7月にもう一度手続きをしなければなりません。

2 えっ? またするのですか。今度は何を出すんですか。

「4月手続き」で申し込みが認められた人は、次の2つを学校に出して下さい。

①届出書(これは、学校から配布される予定です。)

②保護者の所得割額を示す書類。

3 所得割額の書類は、4月に出していますよね。

「4月手続き」のものは、一昨年度の所得割額の書類です。

「7月手続き」では、昨年度の所得割額の書類がいります。

4 昨年度の所得割額の書類って?

今年の5,6月に役所から送られてくる「税額決定通知書・納税通知書」のことです。

5 それをどうしたらいいのですか?

それを学校に出して下さい。

ですから「税額決定通知書・納税通知書」はなくさないようにしてください。

6 収入のないところは、何もしないでいいでしょう?

いいえ、必ず収入がない(無収入)ということを、役所の窓口(納税課など)に申告をして下さい。そして「無収入」であるという証明書を出してもらい、それを高校に出して下さい。

(窓口や証明書の名称は、市町村によって違いますので、役所の「総合案内」でおたずね下さい。)

以上、福岡県高等学校人権・同和教育研究協議会資料より

子ども支援ネットワーク交流学習会戦略会議

平成26年5月11日(日曜日)に行われた戦略会議で話し合われたことの概略は以下のとおりです。

1 高等学校等就学支援金給付制度について

(1)経過

①高教組を通じた取り組み

・3月4日の事務担当説明会直前に交渉を持ち、確定申告の重要性を訴えた。

②戦略会議としての取り組み

・県教育庁教育支援課、義務教育課長あてに大牟田市の資料を郵送。

(2)今後の取り組み

①7月の申請に向けた取り組み

・6月頃に送付される納税通知書の保管の呼びかけ。

・7月の申請の意味を伝え、4月に終わったと保護者が誤解しないようにする。

・福岡県高同教通信「リップル」資料の周知

②来年度の新1年生、2年生に対する取り組み

・今年度の申請にかかる取り組みの中で各学校が工夫したこと、成果をあげたことを整理。

・小中学校および市町村教育委員会への福岡県同教作成資料の周知。

2 おきなわ子ども支援ガイドブックについて

(1)南部版

・現在糸満市福祉課、市教育委員会の協力で糸満市の情報を入力中。

・今後、与那原町、八重瀬町、南風原町、豊見城市が協力予定。

(2)那覇市版

・子育て応援課の協力を得て、2013年度版の修正作業中。

(3)名護市版

・有志による名護市版作成の動き

3 子ども支援ネットワーク交流学習会の今後のあり方について

(1)子ども研究会について

・今年をもって発展的解消。

・この間、実績を積み、力をつけてきた団体との協議体としての活動を模索。

(2)九同協について

・事務局の引継ぎ、今後の沖縄での学習会については新しい事務局と取り組む。

4 次回の戦略会議

・6月22日午前9時、教育福祉会館

2014年5月1日木曜日

児童クラブの現状

共働き世帯が多く、子どもたちが学校から帰っても親が帰宅していないケースが多く、さらに核家族率が高いために祖父母と同居という世帯が少ないという沖縄の子どもたちの放課後は、地域や社会が見守り、安心して過ごさせる必要がある。

現在、小学校低学年の児童の放課後の居場所となっているのが、児童館や放課後児童クラブ、児童デイサービスなどである。異年齢の子どもたちが集い、遊び等を通して、心と体の育ちの場となっているこれらの施設の中で、特に放課後児童クラブ(以下、学童保育)の現状は厳しい。学童保育については、垣花氏の文章にあるように他府県と違って自治体による学童保育の支援が進んでいないために、利用料が高額になっている。そのしわ寄せが、経済的に困窮している世帯を直撃し、利用したくても、利用できない、親や子どもたちがいる。

そろそろ、学童保育に対する公的支援に本腰をいれないと、子どもたちの育ちに待ったは効かない。

|

| 宮古島 1980年 |

2014年4月23日水曜日

子育て支援者に求められる姿勢

|

| 柏女 霊峰氏「公開セミナー実施録『自治体における子育て支援事業の推進』」より |

おきなわ子ども支援ガイドブックは、子どもを一人の大人のマンパワーで支えるのではなく、支援者が横に繋がって「面」で子どもを支えるために、将来ともに支援する仲間の居場所を教えてくれる「道案内」であって欲しい。

当たり前だけれどガイドブック自体に子どもを支える力はない。あくまで、人を支えることができるのは人だ。出会いと気づきから生まれる関係だ。

そして、あくまで主体は、支援される対象の子どもや家族。そのエンパワメントが目的であることを上の図は教えてくれている。

その講師の名前が思い出せないけれど、ある講演会で、人は自ら選んだ地図によって迷う、と言っていた。当事者やその家族にとって、最善の、幸福に近づくための選択が困難になっている状況、他の選択肢に気づかずに進んでいる時に、立ち止まって一緒に考える人が必要だ。

支える人には、経験を多く積んだベテランもいれば、初めての人もいるだろう。

ベテランの方が、いつもこんな事に気をつけている、といった経験知をガイドブックを手にした若い人にも伝えられたらと思う。子育て支援者のコンピテンシーについての資料や書籍をあさりだしたのは、そんな理由から。

|

| 宮古島 1980年 |

2014年4月13日日曜日

新1年生の保護者のみなさんに就学支援金制度を知っていただくために

子ども支援ネットワーク交流学習会実行委員会では、大牟田市の資料を参考に、就学支援金制度を知ってもらうための資料と、役所での手続きをスムーズにするための資料を作成しました。

1回目の申請時期には間に合いませんでしたが、2回目の申請時期と、来年4月に新1年生になる高校生の保護者のみなさまに対して、提供できればと考えているところです。

下記の画像をクリックすると資料がダウンロードできます。

新しい制度についての資料

|

| 新しい制度について |

|

| 役所で書類を請求するときに |

2014年4月12日土曜日

高等学校等就学支援金給付制度、申請締め切り後の状況

高等学校授業料無償化制度に代わって、今年4月に1年生になった高校生を対象にした授業料相当金額の給付を行う高等学校等就学支援金制度は、そのネーミングが誤解を招きやすく、さらに授業料が無償になるためには全ての生徒の保護者が申請書や市町村税課税額を証明する書類を提出しなければならないなどの手続きの煩雑さなどから、保護者と学校の混乱は続いてるようです。

私たちが懸念していた「課税証明書が提出できない世帯」というのは、今のところないようです。

その要因として考えられるのは、那覇市や浦添市などでは今年3月の締め切りまでに確定申告を行っていない保護者に対しても、関係書類等により仮の課税証明書を発行するなどして便宜を図り、保護者の不利益にならないように対応したことです。

しかし、学校にとっても保護者にとっても初めての手続きとあって、書類の記載に迷った保護者が多く、制度内容や記載について問い合わせが学校に殺到し、事務職員がその対応に忙殺されているそうです。電話は新1年生ばかりでなく2・3年生の保護者からも、自分たちも対象ではないかという誤解から「どうして教えてくれなかった。」などといった問い合わせがあり、その都度制度の説明を行なったそうです。

今後のスケジュールは、条例で定められた4月15日の授業料納入締め切り日に向け、学校では授業料を負担する世帯に対し、授業料の徴収袋を配布しました。配布に当たっては、生徒への配慮から、徴収袋を直接渡さず、さらに袋に詰めて配布したところもあるそうです。

そして6~7月にかけて行われる2度目の申請時期が終わるまで、保護者の戸惑いと事務職員の多忙さは続きそうです。

私たちが懸念していた「課税証明書が提出できない世帯」というのは、今のところないようです。

その要因として考えられるのは、那覇市や浦添市などでは今年3月の締め切りまでに確定申告を行っていない保護者に対しても、関係書類等により仮の課税証明書を発行するなどして便宜を図り、保護者の不利益にならないように対応したことです。

しかし、学校にとっても保護者にとっても初めての手続きとあって、書類の記載に迷った保護者が多く、制度内容や記載について問い合わせが学校に殺到し、事務職員がその対応に忙殺されているそうです。電話は新1年生ばかりでなく2・3年生の保護者からも、自分たちも対象ではないかという誤解から「どうして教えてくれなかった。」などといった問い合わせがあり、その都度制度の説明を行なったそうです。

今後のスケジュールは、条例で定められた4月15日の授業料納入締め切り日に向け、学校では授業料を負担する世帯に対し、授業料の徴収袋を配布しました。配布に当たっては、生徒への配慮から、徴収袋を直接渡さず、さらに袋に詰めて配布したところもあるそうです。

そして6~7月にかけて行われる2度目の申請時期が終わるまで、保護者の戸惑いと事務職員の多忙さは続きそうです。

|

| 糸満市 1980年 |

2014年4月5日土曜日

高等学校等就学支援金制度~申請書などの提出締め切り後について

沖縄県内の多くの県立高等学校では、就学支援金のための書類の提出締め切りが4月7日の入学式となっています。このブログでも懸念している書類の未提出者がいないことを願うばかりですが、本来支援金の恩恵を受けるべき経済状況の世帯の未提出があった場合、どうすればよいのでしょうか。

1 利用可能な貸付

今回懸念される世帯は、経済的に困窮してはいるものの、(1)生活保護を受けていない、または(2)就学援助を受けていなかった世帯と考えられます。

この世帯が、やむを得ない理由により課税証明書を提出できなかった場合、少なくとも4月から7月までの高校授業料29,700円を納付しなければなりません。

この負担に耐えることができない世帯の場合、公的な貸付の制度としては、まっさきに思いつくのは、「母子寡婦福祉資金」(※那覇市版ガイドブック30ページ)の貸付け制度です。ただし、これは母子世帯に限られますので、父子世帯等の場合は「生活福祉資金」(※那覇市版ガイドブック28ページ)が、修学資金の貸付けを無利子で行っています。今回のケースが貸付の対象となるか、また申請してから貸付を受けるまでの期間などの確認は行っていませんが、これらの貸付を利用して当面の授業料を納めることで、子どもが学業を続けられるようにしなければなりません。

2 2回目の提出に備えて

次に、就学支援金のための課税証明書の2回目の提出が7月にあります。

市町村では、6月2日以降、確定申告の受付を行うことができます。最後のチャンスとなりますので4月に課税証明書の発行ができなかった世帯の課税の申告について、その周知とともに必要な支援を行う必要があります。

3 親の所得格差の可視化への懸念

さて、今回の支援金にかかる手続きでもう一つ懸念されるのが、学校現場で保護者の所得の格差が可視化されることです。世帯の収入が基準を超え、授業料を納めなければならない世帯の納付の方法について県は、現金による徴収を行うことになっています。つまり徴収袋で学費を納める生徒が出てきます。

もう一つ、この制度では収入が350万円以下、250万円以下の世帯の場合は、給付金が支給されますが、支給を希望する世帯の高校生は7月に改めて申請が必要になります。

これが、子ども同士に親の所得の格差を可視化させることにつながらないかということが懸念されます。このことが子どもたちの心にどのように影響を及ぼすのか分かりません。高校生であれば自分の家庭の経済状況はある程度把握していると思います。しかし、これを明らかに対象が分かる形で直面する場面はこれまでなかったと思います。

これらのことが、取り越し苦労に終わることを祈るばかりですが、まだまだ、さまざまな懸念材料が噴出してきそうな制度です。

沖縄の子どもたちや親たちの課題を顕在化させることになるかも知れないこの制度について、4月7日以降の各学校の状況を注視していきたいと思います。

1 利用可能な貸付

今回懸念される世帯は、経済的に困窮してはいるものの、(1)生活保護を受けていない、または(2)就学援助を受けていなかった世帯と考えられます。

この世帯が、やむを得ない理由により課税証明書を提出できなかった場合、少なくとも4月から7月までの高校授業料29,700円を納付しなければなりません。

この負担に耐えることができない世帯の場合、公的な貸付の制度としては、まっさきに思いつくのは、「母子寡婦福祉資金」(※那覇市版ガイドブック30ページ)の貸付け制度です。ただし、これは母子世帯に限られますので、父子世帯等の場合は「生活福祉資金」(※那覇市版ガイドブック28ページ)が、修学資金の貸付けを無利子で行っています。今回のケースが貸付の対象となるか、また申請してから貸付を受けるまでの期間などの確認は行っていませんが、これらの貸付を利用して当面の授業料を納めることで、子どもが学業を続けられるようにしなければなりません。

2 2回目の提出に備えて

次に、就学支援金のための課税証明書の2回目の提出が7月にあります。

市町村では、6月2日以降、確定申告の受付を行うことができます。最後のチャンスとなりますので4月に課税証明書の発行ができなかった世帯の課税の申告について、その周知とともに必要な支援を行う必要があります。

3 親の所得格差の可視化への懸念

さて、今回の支援金にかかる手続きでもう一つ懸念されるのが、学校現場で保護者の所得の格差が可視化されることです。世帯の収入が基準を超え、授業料を納めなければならない世帯の納付の方法について県は、現金による徴収を行うことになっています。つまり徴収袋で学費を納める生徒が出てきます。

もう一つ、この制度では収入が350万円以下、250万円以下の世帯の場合は、給付金が支給されますが、支給を希望する世帯の高校生は7月に改めて申請が必要になります。

これが、子ども同士に親の所得の格差を可視化させることにつながらないかということが懸念されます。このことが子どもたちの心にどのように影響を及ぼすのか分かりません。高校生であれば自分の家庭の経済状況はある程度把握していると思います。しかし、これを明らかに対象が分かる形で直面する場面はこれまでなかったと思います。

これらのことが、取り越し苦労に終わることを祈るばかりですが、まだまだ、さまざまな懸念材料が噴出してきそうな制度です。

沖縄の子どもたちや親たちの課題を顕在化させることになるかも知れないこの制度について、4月7日以降の各学校の状況を注視していきたいと思います。

|

| 池間島 1980年 |

2014年3月2日日曜日

高等学校就学支援金制度に備える!! 各地で取り組まれていること

高等学校就学支援金制度を利用する、つまり高等学校の授業料を支払わなくても済むようにするためには、市町村の役場に行って、学校が指定している証明書を発行してもらうことが必要です。

簡単に年休がとれない職場などに勤めている保護者の方には、1日の数時間だけ休みを取って確実に証明書がとれるようにしたり、代わりに高校生本人が役所に申請しに行けるようにしたいですね。

このような心遣いから、各地で保護者や本人向けに、書類申請のガイドを作る動きが出ています。

沖縄県でも、このような資料を参照し、1日でも早く、配付されるのを望みます。

下記の地名をクリックすると、各地で作成された資料を見ることができます。

福岡県大牟田市

神奈川県

簡単に年休がとれない職場などに勤めている保護者の方には、1日の数時間だけ休みを取って確実に証明書がとれるようにしたり、代わりに高校生本人が役所に申請しに行けるようにしたいですね。

このような心遣いから、各地で保護者や本人向けに、書類申請のガイドを作る動きが出ています。

沖縄県でも、このような資料を参照し、1日でも早く、配付されるのを望みます。

下記の地名をクリックすると、各地で作成された資料を見ることができます。

福岡県大牟田市

神奈川県

|

| 宮古島 1980年 |

課税証明書Q&A、市町村独自の取り組みも始まっています。

高等学校就学支援金制度導入に向けて、保護者の方たちがお困りにならないよう、市町村も独自に制度の周知に取り組んでいます。

作成された資料の一部を紹介します。

Q2. いつ提出すればいいのですか?

Q3. たとえば、浦添市から那覇市に引っ越した場合はどこに申請すればいいのですか?

Q5. 平成26年度(平成25年1月~12月分)の証明書はいつからもらえるのですか?

作成された資料の一部を紹介します。

高等学校等就学支援金制度のための

課税証明書Q&A

Q1. 課税証明書とはなんですか?

Q1. 課税証明書とはなんですか?

市町村民税の所得割と均等割などが記載された証明書で、各市町村役場で発行されます。市町村により名称が異なり、「所得証明書(全項目)」、「所得(課税)証明書」といった証明書となる場合があります。申請の際には就学支援金制度用(または学校提出用)とお伝えください。また、市町村発行の納税通知書や特別徴収税額の決定・変更通知書などがお手元にあれば、課税証明書の代わりに提出することが可能です。

4月と7月にそれぞれの時期の最新年度の課税証明書をご提出ください。

|

4月

|

平成25年1月1日にお住まいの市町村で発行される

平成25年度(平成24年1月~12月分)の証明書

|

|

7月

|

平成26年1月1日にお住まいの市町村で発行される

平成26年度(平成25年1月~12月分)の証明書

|

お引越しされた時期によって申請する市町村が決まります。

|

例1)H25年1月1日は浦添市に住んでおり、H25年3月1日に那覇市へ引っ越した方

| |||

|

4月

|

浦添市で平成25年度の証明書を申請

|

7月

|

那覇市で平成26年度の証明書を申請

|

|

例2)H25年1月1日は浦添市に住んでおり、H26年3月1日に那覇市へ引っ越した方

| |||

|

4月

|

浦添市で平成25年度の証明書を申請

|

7月

|

浦添市で平成26年度の証明書を申請

(H26年1月1日は浦添市にお住みなので)

|

Q4. 窓口でしか証明書はもらえないのですか?

各1月1日時点で県外の市町村にお住まいの方や、平日にお時間の取れない方については、郵送でもお取り寄せが可能です。詳しくは各1月1日時点でお住まいの市町村の税務証明書担当の部署へお問い合わせください。ただし、窓口での申請に比べ往復分の日数が必要となりますので、お早めのお手続きをお願いします。

ほとんどの市町村において例年6月頭※から発行を行っております。詳しくは各市町村の税務証明書担当の部署へお問い合わせください。

※那覇市においては、所得の申告がお済みの方について5月20日からの発行が予定されております。(所得の申告が必要な方については6月2日からの申告受付及び証明書発行となります。)

登録:

投稿 (Atom)